প্র ব ন্ধ

একটি বিলুপ্ত গ্রন্থাগার — আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

মহামতি আলেকজান্ডার (গ্রিক রীতিতে আলেগ্সান্দ্রস; ৩৫৬ খ্রি.পূ. – ৩২৩) শুধু দিগবিজয়ী বীর নন তিনি প্রখ্যাত দার্শনিক ও জ্ঞানী অ্যারিস্টটল (গ্রিক রীতিতে আরিস্ততেলিস)-এর নিজের হাতে তৈরি জগদ্বিখ্যাত ছাত্র। কয়েকশো বছর ধরে জলে ডোবা পাথরের দেশ গ্রিসে জ্ঞানচর্চা ও শৌর্য বর্ধনের যে পরাকাষ্ঠা সৃষ্টি হয়েছিল, মস্তিষ্ক ও দৈহিক বল প্রদর্শনের যে যুগলবন্দীর আসর বসেছিল তা বর্হিবিশ্বে পৌঁছে দেবার আভ্যন্তর অনিবার্যতা থেকেই আলেকজান্ডারের উৎপত্তি।

|

| Alexander on a mosaic from Pompeii |

গ্রিক সভ্যতার হেলেনিক পর্ব পরিপক্কতা পেয়েছে এখন হেলেনিস্টিক পর্বের সূচনা। আত্মসংগঠন পর্ব শেষ এখন সম্প্রসারণ ও সঞ্চারণের যুগ। অধিকৃত মিশরে আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর প্রতিষ্ঠা ও আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের নির্মাণকে দেখতে হবে এই প্রেক্ষিতে। আলেকজান্দ্রিয়া গ্রিক সভ্যতার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিন্দু। এ যেন দ্বিতীয় এথেন্স। বর্হিবিশ্বে তার নতুন রাজধানী। গ্রিক সংস্কৃতির নতুন রান্নাঘর। গ্রিসে ছিল একাডেমির যুগ। এক এক দার্শনিককে ঘিরে এক এক একাডেমি। এখন দার্শনিকরা আর সশরীতে নেই আছে তাদের লেখা। বলার জন্য একাডেমি, লেখার জন্য গ্রন্থাগার। হেলেনিস্টিক সভ্যতার ভরকেন্দ্র তাই গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক হবে সেটাই স্বাভাবিক। গ্রন্থগৃহকে কেন্দ্র করে জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান বিনিময়ের নতুন আসর। গ্রন্থগৃহটিকে গ্রিক জ্ঞানের সংগ্রহশালা ও অন্যবিধ জ্ঞানের আদান প্রদান কেন্দ্র হিসাবে ক্রমাগত গড়ে তোলাই ছিল হেলেনিস্টিক পর্বের প্রধানতম এজেন্ডা। তাই আলেকজান্দ্রিয়া নাম কে ওয়াস্তে একটি গ্রন্থাগার মাত্র নয় একটি সভ্যতার বিশেষ পর্বের বর্হিদেশিক মহাচুম্বক।

|

| বর্তমানে আলেকজান্দ্রিয়াতে রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ |

|

| আলেকজান্দ্রিয়া শিল্পীর চোখে |

আলেকজান্ডার দেখলেন নানা দেশের মানুষ এখানে এসে পড়েছে, গড়ে তুলেছে তাদের নিজস্ব জীবন, ঘরানা। আছে ইহুদিরা। অনেকদিন ধরে আছে মিশরের অধিবাসীরা আর গ্রিকরা। নানা উৎসস্রোত থেকে এসে জমা হওয়া গ্রিক অঞ্চলটিকে মনে হল বিচিত্র জীবন সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র, ‘Alexandria

was a melting pot of people form all over the ancient world’। বলা হয়েছে — ‘The small fishing village of Rahacotis was

where Alexander could see the possibility of humanity coming together people

living together with tolerance for one another’s cultural and religious

ideologies, loving a life of freedom.’

|

| আলেকজান্ডার আর ডিনোক্র্যাটস |

বর্হিগ্রিসের গ্রিক উপনিবেশ গড়ে তুলত ‘polis’ আলেকজান্ডার স্বপ্ন দেখলেন ‘cosmopolis’ গড়ে তোলার। মনে মনে ভাবলেন গ্রিক এবং নীলনদের অববাহিকার যোগসূত্র রচনাকারী একটি নগরী স্থাপন করতে হবে। রেখে যেতে হবে তার মিশর বিজয়ের স্থায়ী বিজয় চিহ্ন। ডেকে পাঠালেন তার নগর স্থপতি ডিনোক্র্যাটস-কে। তাঁর গৌরব-প্রবর্তক একটি নগরী উপযুক্ত জায়গায় স্থাপন করার পরিকল্পনা দিতে বললেন। ডিনোক্র্যাট মাউন্ট এথেন্সে সেই নগরী স্থাপনের নক্সা উপস্থাপিত করেছিলেন। আলেকজান্ডার দেখে বললেন শস্য হবে কোথায়? উর্বর জমি কই? ডিনোক্র্যাট বোঝালেন, সুগম জলপথ আছে। শস্য আমদানি করলেই হবে। আলেকজান্ডার হেসে উড়িয়ে দিলেন এই বালখিল্য প্রস্তাব। তিনি বললেন শস্য উৎপাদক জমিযুক্ত এই রাকোটিস অঞ্চলটিই নতুন নগরীর পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। কথিত আছে হাতের কাছে চক বা লিখন উপাদান ছিল না। শস্যের দানা দিয়ে তিনি এঁকে বুঝিয়ে দিলেন কোথায় হবে কেমন হবে তার স্বপ্নের নগরী। ডিনোক্র্যাটস তার নির্দেশ মেনে যে নগরীর পরিকল্পনা বা নক্সা বানালেন তা থেকেই জন্ম নিল আলেকজান্দ্রিয়া নগরী। আমোনের মন্দির দেখতে যাওয়ার পথে তিনি থেমেছিলেন রাকোটিসে। বাণিজ্য পরিবহনের জলপথ এবং উর্বর শস্যসম্ভব জমি দুই এক জায়গায় মিলেছে যেখানে, মিস্টি জল আর ভূমধ্যসাগরের চমৎকার আবহাওয়ার সংযোগস্থলটি হয়ে উঠল তার স্বপ্নের মেগাপলিস নির্মাণের ক্ষেত্রভূমি। ৩০০ বছর ধরে চলা পারস্য সাম্রাজ্যের (একিমেনেড সাম্রাজ্য) শাসন থেকে মিশরকে মুক্ত করে নতুন ইতিহাসের বীজ পুঁতলেন আলেকজান্দ্রিয়ায়।

|

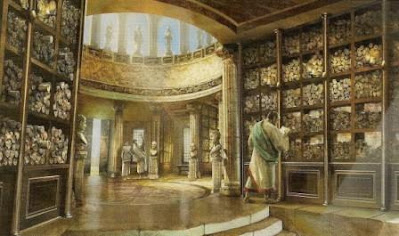

| আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার শিল্পীর চোখে ।। ছবি - আন্তর্জাল |

লাইব্রেরির রাজ রূপকারেরা

এবারে আসা যাক আলেকজান্ডারের স্বপ্নকে রূপায়িত করার দায় পড়ল কার কাঁধে? আলেকজান্ডার একটি চলমান বিস্তারের নাম। কোথাও ঘর বাঁধার জন্য তিনি আসেননি, থাকেন নি। থাকার কথা নয়। মিশরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে (regarded as liberator) তিনি চললেন পূবদিকে মেসোপটেমিয়ার উদ্দেশে। বলে রাখা ভালো আর কখনই তিনি ফিরে আসেননি আলেকজান্দ্রিয়ায়। মৃত্যুর (খ্রি.পূ. ৩২৩) পর তার দেহ ছিনিয়ে আনা হয়েছিল বটে তবে সে অন্য গল্প। মৃত্যুকালে আলেকজান্ডারকে জিগ্যেস করা হয়েছিল, কে হবে তার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী? উত্তরে বলেছিলেন ‘the strongest.’ তিন/চার ভাগে বিভক্ত তার সাম্রাজ্যের এক এক অংশ এক এক জনের দায়িত্বে গিয়েছিল। তার মধ্যে মিশরের দায়িত্ব পড়েছিল টলেমি ১ –এর উপর। তার বংশধররাই হবেন আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক এবং আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের রূপকার।

টলেমি ১ম সোতার (Ptolemy I Soter; ৩৬৭ খ্রি.পূ. – ২৮২ খ্রি.পূ.) ছিলেন মিশরে টলেমি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। আলেকজান্ডার তাকে মিশরের প্রতিনিধি শাসক নিযুক্ত করেন। কে এই টলেমি ১ম সোতার? তিনি ছিলেন আলেকজান্ডারের বিশ্বস্ত সঙ্গী। তার সাতজন অন্তরঙ্গ রক্ষীর অন্যতম (somatophylakes), ম্যাসিডোনিয়ার জাতক। তার মা আরসিনোয়ে (Arsinoe) ছিলেন আলেকজান্ডারের পিতা ফিলিপ ২য়-র রক্ষিতা। মনে করা হয় ফিলিপের ঔরসেই তার জন্ম। অর্থাৎ এক অর্থে আলেকজান্ডারের ভ্রাতা (half brother)।

|

| Ptolemy I bust at the Louvre |

যদিও ইদানিং বলা হচ্ছে এই মনে করাটি সন্দেহতীত নয়। এটা যদি সত্যি নাও হয় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই জাতিগত পরিচয়ে মূলত ম্যাসিডোনিয়ান বা গ্রিক, টলেমি ১ম মিশরে ফারাও উপাধি নিয়ে তাদের রীতি-সংস্কৃতি পরিচ্ছদ গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে একাত্মতায় সংযুক্ত হয়ে যান।

|

| মিশরীয় ফারাও সাজে টলেমি |

|

| Ptolemy II National Archaeological Museum, Naples |

|

| Ptolemy lll Euregates |

|

| A Roman sculpture of Cleopatra VII mid-1st century BC |

১. মিশরের দখল ছিল পারস্য সাম্রাজ্যবাদী একেইমেনেডদের হাতে প্রায় ৩০০ বছর।

২. আলেকজান্ডার মিশর অধিকার করে গ্রিক আধিপত্যের সূচনা করেন ৩৩২ খ্রি.পূ.।

৩. রোমান আধিপত্যের সূচনা খ্রি.পূ. ৩১, এটা চলে ২৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

৪. খলিফা ওমর (৫৮৪ খ্রি. – ৬৪৪ খ্রি.) ৬৪২ খ্রি. আলেকজান্দ্রিয়া দখল করলে এটি যায় মুসলমান শাসনাধীনে।

টলেমি রাজবংশের রাজত্বের তিনশো বছরই ছিল প্রকৃতপক্ষে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের নিজস্ব সময়কাল। একটানা একই উচ্চতায় সে সমাসীন ছিল এমন নয়। তার বিলয়ের গল্পও নানা মত বিরোধে ভরা। সে গল্পে যাওয়ার আগে তার সূচনা, বিকাশ ও গৌরবময় স্বরূপের সন্ধানে নামা যাক। সে গল্প খুব যে স্পষ্ট তা বলা যায় না। তার নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করার জন্য আমরা একটা সহজ পদ্ধতি নেব। টলেমি রাজবংশের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত ও লালিত গ্রন্থাগারে যে সব পরিচালকরা পরিচালনার দায়িত্বে এসেছিলেন, যে সব বিদ্বানরা সমবেত হয়েছিলেন জ্ঞান চর্চার জন্য ও যারা সেই গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন একে একে তাদের হদিশ নেবার চেষ্টা করব।

MOUSEION

আগে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির অবস্থান, স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ থেকে যা জানা গেছে অস্পষ্ট হলেও তার একটা রূপরেখা এঁকে নিই। প্রকৃতপক্ষে কোথায় ছিল এর নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান তার হদিশ নেই। তবে তিনভাগে বিভক্ত আলেকজান্দ্রিয়া শহরের মধ্যভাগে বন্দর সংলগ্ন ব্রুচিয়নে (Royal

quarter) এই গ্রন্থাগারটি অবস্থিত ছিল। ব্রুচিয়ন ছিল সমুদ্রসংলগ্ন উপকূলে। গ্রন্থাগারটির নামকরণ করা হয়েছিল Mouseion। গডেস অব আর্ট হচ্ছেন মিউজ। সেই অনুসারে এই নামকরণ।

Mouseion থেকে মিউজিয়ম কথাটি এসেছে। মিউজিয়ামে থাকে নানা ঐতিহ্যশালী দ্রষ্টব্য। মিউজিয়াম অব্যবহার্য ও দুষ্প্রাপ্য বিষয়ের সংগ্রহশালা বা জাদুঘর। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির দুটি অংশ ছিল, একটি মিউজিয়াম, দর্শনীয়; অন্যটি লাইব্রেরি যা readable

object বা গ্রন্থ দিয়ে ভরা। জানা যায় জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসাবে এই গ্রন্থাগারটির চরিত্র ছিল খানিকটা বিশ্ববিদ্যালয় ধাঁচের। এখানে অঙ্ক, জ্যোর্তিবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যামিতি, ইতিহাস, সাহিত্যের তুমুল চর্চা চলত। গবেষণাও চলত। গ্রন্থাগার চত্বরে বাগান ছিল। আচ্ছাদনযুক্ত সাজানো রাস্তা ছিল। আহারের কক্ষ ছিল যেখানে মৌসিয়নের সদস্যরা এসে মিলিত হতেন। পুরোহিত, পরিচালক, পণ্ডিত, জ্ঞানান্বেষী, গবেষকরা এখানে আসতেন, থাকতেন, পড়াশুনা, গবেষণা, জ্ঞান বিনিময়, লেখালেখি করতেন। এদের সংখ্যা শতাধিক, কেউ কেউ সহস্রের কথাও বলেছেন।

|

| শিল্পীর চোখে ।। ছবি - আন্তর্জাল |

|

| পরিকল্পনা ।। ছবি - আন্তর্জাল |

কীভাবে বই সংগ্রহ করা হত, কী বই সে সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে বিভিন্ন প্রধান শহরে যেমন এথেন্স, রোডস বই কিনতে লোক পাঠানো হত। যে সব জাহাজ আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে থামত সেইসব জাহাজ তল্লাশ করে বইগুলো নামানো হত তারপর সেগুলো কপি করিয়ে কপিগুলো ফেরত পাঠানো হত বই-এর মালিকদের কাছে। কিন্তু মূল গ্রন্থটি নিয়ে রাখা হত আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারে। এইভাবে সফোক্লিসের ট্রাজেডি, ইসকাইলাস, এউরিপিদেসের রচনাগুলি সংগৃহীত হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। বই মানে বই-এর যে আধুনিক চেহারা আমরা দেখি তা নয়, দীর্ঘ

কাগজে (প্যাপিরাস) লেখা স্ক্রল। গুটিয়ে রোল করে রাখা থাকত। গ্রন্থাগারে ছিল ‘half million

scroll’।

জানা গেছে গ্রন্থের সংখ্যা বেশি হয়ে যাওয়ায়

বন্দরের গোডাউন ভাড়া নিয়ে রাখা হয়েছিল। এক অগ্নিকাণ্ডে গোডাউনে রাখা বই ভষ্মীভূত হয়

সে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

SERAPIUM

গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আলেকজান্দ্রিয়া শহরের অন্যপ্রান্তে নির্মিত সেরাপিয়াম মন্দিরে ‘offshoot collection of the great library of Alexandria’ রাখা হয়। এটা হয় টলেমি ৩য়-র (খ্রি.পূ. ২৪৬ – খ্রি.পূ. ২২২) আমলে। সেরাপিস হচ্ছেন মিশরীয় দেবতা Orisis এবং Bull God Apis এর সংমিশ্রনে গ্রেকো-ইজিপ্ট নব্য দেবতা, আলেকজান্দ্রিয়ার রক্ষাকর্তা। আলেকজান্দ্রিয়ার যে দিকটা ছিল পশ্চিম দিক, প্যাগানদের ঘাঁটি সেই অংশে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। সেরাপিসকে নিবেদিত গ্রন্থ সংরক্ষণের এই নতুন আগারটিকে বলা হয়েছে ‘the daughter of the library of Alexandria’। রোমান আদলে যেখানে মূল আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির অধিষ্ঠান ছিল ব্রুচিয়ান আখ্যাত সেই এলাকা হয়ে ওঠে রোমানদের রয়াল কোয়ার্টার। সেখানকার গ্রন্থাগার নিবেদিত হয়েছিল গড অব মিউজের নামে তাই তার নাম MOUSEION আর গ্রিকদের strong hold -এ পর্যবসিত হয়েছিল সেরাপিয়াম।

|

| সেরাপিয়ামের ধ্বংসাবশেষ ।। ছবি - আন্তর্জাল |

MOUSEION-এর স্থাপন-অস্তিত্বের (Architectural Evidence) কোনো চিহ্ন অবশিষ্টই নেই কিন্তু সেরাপিয়ামের ধ্বংসাবশেষ মিলেছে। সৌভাগ্যক্রমে সেরাপিসের মন্দির বা সেরাপিয়াম গ্রন্থাগারের একটি চাক্ষুষ বিবরণ মিলেছে। লিখেছেন আম্মিনাস মারসিল্লাস নামে এক গ্রিক সৈনিক। তাঁর Res Gestae নামক ৩১ পর্বের এক গ্রন্থে। সেরাপিয়াম গ্রন্থাগার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চার বছর আগে ৩৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেরাপিয়াম মন্দির বা গ্রন্থাগার দেখেছিলেন। লিখেছেন, ‘এমনই বিশালতাযুক্ত মহিমময় রূপ তার, ভাষায় তাকে ব্যক্ত করা যায় না। splendid halls supported by pillars… beautiful statues… superbly decorated…next to capitol.

In it were

libraries of inestimable value and the concurrent testimony of ancient records

affirm that 70,000 volumes, which had been collected by the anxious care of the

Ptolemies were burnt in the Alexandrian war, when the city was sacked in the

time of Caesar, the Dictator…’

|

| সেরাপিয়াম, যা আজ স্মৃতি ।। ছবি - আন্তর্জাল |

ধ্বংস ও বিজয়ের

ইতিহাসে MOUSEION বিনষ্ট হয়ে যাবার পর SERAPIUM বিনষ্ট হয়েছিল। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

আগে বলে নিই আলেকজান্দ্রিয়ায় গ্রন্থাগার-নগরী স্থাপনের ভিতরের রহস্যের কথা।

PAPYRUS

আলেকজান্দ্রিয়া

নগরী স্থাপনের স্থান নির্ণয়ে আলেকজান্ডার যেসব বাস্তব কারণকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তার

মধ্যে একটি কারণ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়। তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন

আছে। এরিস্টটলের প্রিয় ছাত্রটি বিজয়াভিযানে বেরিয়েছিলেন শুধু যুদ্ধে জেতার জন্য নয়

বিজিত দেশগুলির প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানগুলির দিকে তার চোখ খোলা ছিল। আমরা জানি

বৃক্ষ বৈচিত্র ও তার উপযোগিতা নিয়ে জ্ঞানার্জন ছিল তার বিজয়যাত্রার অনুপান স্বরূপ।

রাখোটিস অঞ্চল দিয়ে চলার পথে তার নজরে পড়েছিল এখানে যা যা উৎপন্ন হয় তার মধ্যে রয়েছে

পর্যাপ্ত প্যাপিরাস। Valuable cash crop of papyrus that was used as writing

material। মিশরে প্যাপিরাসের ব্যবহার শুধু লেখার উপাদান হিসাবে নয় মাছধরার নৌকো, মাদুর,

দড়ি, জুতো, পাত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হত। হাজার হাজার বছর ধরে প্যাপিরাসের ব্যবহারে মিশরীয়রা

সুদক্ষ ছিল। গ্রিক লেখক ও আলেকজান্ডার শিষ্য থিওফ্রাসটাস বলেছেন দুটি শব্দের কথা

Papyros এবং Biblos। খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হলে বলত Papyros আর নন-ফুড প্রোডাক্ট হিসাবে

ব্যবহার করলে Biblos — যা থেকে Bible, Bibliophile শব্দ এসেছে ইংরেজিতে। Papyros থেকে

এসেছে paper। মিশরীয়রা প্যাপিরাস গাছের ছালে লিখত Book of Dead। পিরামিডে

মমির পাশে রাখা থাকত সেই পেপার স্ক্রল। সংরক্ষণ কৌশল ছিল তাদের আয়ত্তে। সে সব স্ক্রলের

আয়ু ছিল অবিশ্বাস্য রকমের দীর্ঘ।

|

| থিওফ্রাসটাস |

লিখনের উপযুক্ত করে গাছটি ব্যবহার উপযোগী করার নানা প্রক্রিয়া ছিল। কাটা, ছোলা, শুকানো, পালিশ করা, ভারি জিনিস দিয়ে পিষ্ট করে মসৃণ করা তারপর একটার সঙ্গে আর একটা আঠা দিয়ে জোড়া ‘glued together to create a longer roll’। এর জন্য যে ধরনের শুষ্ক ও উচ্চ তাপমাত্রাযুক্ত আবহাওয়া দরকার তা মিশরে ছিল। ‘In a dry climate, like that of Egypt, papyrus is stable, format as it is of highly rot-resistant cellulose’। ইউরোপীয় আবহাওয়ায় যার আয়ু কয়েক দশক মাত্র, ২০০ বছর টিকলে বুঝতে হবে প্রত্যাশাতিরিক্ত। সেখানে মিশরে ‘papyri is still being found in Egypt’। হাজার হাজার বছর ধরে পিরামিডের মধ্যে রয়ে গেছে প্যাপিরাস স্ক্রল। বুক অফ ডেড-এ মৃত্যুর বন্দনায় যে উপাদান ব্যবহার করতেন মিশরীয়রা, তাকে বুক অফ লাইফ-এ ব্যবহার করার একটি ঐতিহাসিক গ্রিক প্রকল্প হচ্ছে আলেকজান্দ্রিয়া নগরী স্থাপন ও আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি স্থাপন। গ্রিক দার্শনিক ও পণ্ডিতদের রচিত শতশত গ্রন্থ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, বিনষ্ট হয়ে গেছে যে যে কারণে তার মধ্যে একটি নিশ্চয়ই লিখন উপাদানের অস্থায়িত্ব। জ্ঞানকে স্থায়িত্ব দেবার জন্য দরকার ছিল স্থায়িত্বযুক্ত লিখন উপাদান ও উপযুক্ত আবহাওয়া। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে জ্ঞানকে সংরক্ষণ করার জন্য এমন কাণ্ডজ্ঞানযুক্ত ঘটনা খুব বেশি ঘটে নি। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করে গ্রিকরা তাদের জ্ঞান সম্পদ হারিয়ে ফেলার বেদনা অপনোদন করতে চেয়েছিল, খুঁজে খুঁজে বিনষ্ট জ্ঞান সম্পদকে পুনর্জীবিত ও স্থায়িত্ব দান করতে চেয়েছিল। এমন মহাপ্রয়াস খুব কম নেওয়া হয়েছে। প্যাপিরাসের গর্ভগৃহে গিয়ে পেপারের পিরামিড বানিয়েছিলেন তারা। মানবিক বিনাশ অন্য পথে এসে মুছে নিয়ে গেছে সেই অক্ষয়কীর্তি। কিন্তু প্রয়াসের মহত্ব তাতে কমে না।

|

| প্যাপিরাস ।। ছবি - আন্তর্জাল |

|

| কান্ড ।। ছবি - আন্তর্জাল |

|

| কান্ড কেটে ফেলা হয়েছে |

|

| ।। ছবি - আন্তর্জাল |

|

| তৈরি হচ্ছে ।। ছবি - আন্তর্জাল |

|

| ।। ছবি - আন্তর্জাল |

|

| এভাবেই ঘষে লেখার উপযোগী করে তোলা হয় ।। ছবি - আন্তর্জাল |

|

| স্ক্রল ।। ছবি - আন্তর্জাল |

|

| লেখার জন্য তৈরি স্ক্রল ।। ছবি - আন্তর্জাল |

|

| প্যাপিরাসের ওপর লেখা ।। ছবি - আন্তর্জাল |

গ্রন্থাগারের প্রশাসক

প্রথমে আসা যাক

তাদের কথায় যারা টলেমি রাজবংশের অকৃপণ পৃষ্ঠপোষকতায় এই গ্রন্থাগারের আভ্যন্তর নির্মাণে

অনুপ্রেরণাদায়ী নির্দেশক ও প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এঁরা হলেন —

ডেমেট্রিয়াস অব

ফালেরাম (Demitrius of Phalerum)

জেনোডোটাস অব এফেসাস (Zenodotus of Ephesus)

ক্যালিমাচ্চ্যাস (Callimacus)

এরাটোস্থেনেস (Eratusthenes)

অ্যাপোলোনিয়স অব রোডস্ (Apollonius of Rodes)

এরিস্টোফেনিস অব বাইজেনটিয়াম (Aristophanes of Byzentium)

এরিস্টারকাস অব সামোথ্রেস (Aristarcus of Samothrace)

ডেমেট্রিয়াস অব ফালেরাম (৩৪০খ্রি.পূ. – ২৮০ খ্রি.পূ.)

প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার কবেই বিলুপ্ত হয়েছে। ২০০২ সালের ১৬ অক্টোবর আধুনিক মিশরের জাতীয় গ্রন্থাগার হিসাবে স্থাপিত ‘বিবলিওথিকা আলেকজান্দ্রিয়ানা’র প্রবেশমুখে স্থাপন করা হয়েছে একটি শ্বেতশুভ্র পূর্ণাবয়ব মূর্তি। মূর্তিটি ডেমেট্রিয়াসের। কে এই ডেমেট্রিয়াস?

দক্ষিণ গ্রিসের ফালেরামে জন্ম। এরিস্টটলের অন্যতম প্রধান শিষ্য থিওফ্রাসটাসের পেরিপেটেটিক স্কুলের ছাত্র। এরিস্টটল নিজ স্কুল ‘লাইসিয়াম’ ও নিজের গ্রন্থাগার থিওফ্রাসটাসকে দিয়ে গিয়েছিলেন। তার সাক্ষাৎ ছাত্র ডেমিট্রিয়াস শিক্ষান্তে ম্যাসিডোনিয়ার শাসক কাসান্ডারের অধীনে বছর দশেক প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। তার জন্য এথেনীয়দের কাছে বিশিষ্টের সম্মানও পেয়েছিলেন, সুবক্তা ছিলেন, আইনী বিষয়ে প্রভূত সংস্কার করেন। পরে পরিস্থিতির বদল হলে এথেন্স ছেড়ে যান থিবস। থিবস থেকে ২৯৭ খ্রি.পূ. নাগাদ টলেমি ১ম সোতারের আলেকজান্দ্রিয়ায়। এতটাই অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল যে টলেমি ১ম ডিমেট্রিয়াসকে ‘First of his friends’ বলে ডাকতেন।

|

| ডেমেট্রিয়াস ।। ছবি - আন্তর্জাল |

ডেমেট্রিয়াস ছিলেন শেষ খ্যাতনামা ‘Attic

orator’, কেউ কেউ তাকে ডেমস্থিনিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তার বলার ধরন ছিল কোমল কিন্তু রাজসিক ও ওজস্বি। স্ট্রাবোও বলেছেন, ডিমেট্রিয়াস MOUSEION (আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি) নির্মাণের অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। এরিস্টটলের পেরিপেটিয়াটিক স্কুলের মডেল অনুসারে অনুসারে MOUSEION এ ছিল চলাচলের আচ্ছাদিত পথ। শুধু বসে নয় আলোচনা ও বক্তৃতাদানের কাজ চলতে চলতে হত। সে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আধুনিক আলেকজান্দ্রিয়া ভোলে নি ডিমোট্রিয়াসকে, তার প্রমাণ তার মূর্তি স্থাপন।

জেনোডোটাস অব এফেসাস (৩৩০ খ্রি.পূ. – ২৬০ খ্রি.পূ.)

জন্ম এফেসাসে। কস দ্বীপের ফিলেটাসের ছাত্র। গ্রিক ব্যাকরণবিদ, সাহিত্য সমালোচক ও হোমার বিশেষজ্ঞ। ১ম ও ২য় টলেমির পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। জেনোডোটাসই প্রথম সুপারিন্টেডেন্ট অব লাইব্রেরি। বিষয়বস্তু অনুসারে আলাদা আলাদা কক্ষে গ্রন্থ রাখা ও লেখকের নামের বর্ণক্রম অনুসারে তালিকা প্রণয়ন করেন তিনি, স্ক্রলের শেষে একটি করে ছোট ট্যাগ লাগানোর ব্যবস্থা করেন যাতে গ্রন্থকার, গ্রন্থনাম ও গ্রন্থের বিষয়বস্তু বিষয়ে তথ্য দেওয়া থাকত। এটিকে বলা হয়েছে গ্রন্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে ‘first recorded use of metadata, a land mark in

library history.’ ২৮০ খ্রি. পূ.-তে ইনি গ্রন্থাগারে কর্মরত ছিলেন।

|

| জেনোডোটাস |

ক্যালিমাচাস (৩১০/৩০৫ খ্রি.পূ.

– ২৪০ খ্রি.পূ.)

জন্ম লিবিয়ার সাইরেনে। কবি, সমালোচক ও পণ্ডিত। টলেমি ২য় ও টলেমি ৩য়-র পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। প্রধান গ্রন্থাগারিক না হয়েও গ্রন্থপঞ্জী রচনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। ১২০ খন্ডে রচিত বা সম্পাদিত তার ‘Pinakes’ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বইগুলিকে তিনি গদ্য, গীতিকাব্য, ইতিহাস, ঔষধবিদ্যা, অঙ্ক, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং বিবিধ এইরকম ভাগে ভাগ করেন। প্রতিটি বিভাগ বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থলেখক অনুসারে সাজান। বড় বই অপেক্ষা ছোটো বই-এর পক্ষপাতী ছিলেন। বলতেন, ‘A big book is a big misfortune’, ডেমোস্থিনিসের বক্তৃতারাজি সুসম্পাদিত আকারে প্রকাশ করেছিলেন।

|

| ক্যালিমাচাস ।। ছবি - আন্তর্জাল |

|

| ক্যালিমাচাসের প্যাপিরাস ।। ছবি - আন্তর্জাল |

এরাটোস্থেনেস অব সাইরেনে (২৭৬ খ্রি.পূ. – ১৯৫/১৯৪ খ্রি.পূ.)

সাইরেনের জাতক। জ্যোতির্বিদ ও ভূবিদ্যা বিশেষজ্ঞ। তিনিই প্রথম পৃথিবীর বৃত্ত-দৈর্ঘ্য কষে বের করেছিলেন। তাকে বলা হয় ‘Father of Geography’। নানা বিষয়ে তার জ্ঞানের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে টলেমি ৩য় ইউরগেটেস তাকে ২৪৫ খ্রি.পূ. আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান পদে যোগ দিতে আহ্বান জানান। নানা বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য তার নাম হয়েছিল Pentathlos। টলেমির সন্তানদের শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করার সঙ্গে প্রধান গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আজীবন তিনি আলেকজান্দ্রিয়াতেই কাটিয়েছিলেন। তার আমলেই লাইব্রেরির গ্রন্থসংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। বন্দরে জাহাজ এলে তল্লাস করে প্রাপ্ত বই কপি করানো ও মূল বই রেখে কপিটি মালিককে ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা তার দেওয়া।

|

| এরাটোস্থেনেস ।। ছবি - আন্তর্জাল |

অ্যাপোলোনিয়স অব রোডস্ (৩য় খ্রি.পূ. প্রথমার্ধ)

কবি গ্রন্থাগারিক ও পণ্ডিত। রোডসে জন্ম ও মৃত্যু বলে জানিয়েছেন কেউ কেউ তবে মৃত্যু নিয়ে অন্য বক্তব্যও আছে। হোমারের অনুকরণে Argonautica নামে ভূগোল ভিত্তিক কল্প মহাকাব্য লিখেছিলেন। কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের মিশ্রন তার কাব্যে দেখা যায়।

এরাটোস্থেনেসের পর তিনি গ্রন্থাগারের দায়িত্বে এসেছিলেন। শোনা যায় ক্যালিম্যাচাসের সঙ্গে তার চরমতম মতান্তর হয়েছিল ফলে আলেকজান্দ্রিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয়। তার কাব্য Argonautica তেমন সমাদর পায়নি পরে সেটি যখন রোডসে গিয়ে নতুন করে লেখেন (in such fine style) তখন সমাদরের সঙ্গে আলেকজান্দ্রিয়ায় তাকে ফিরিয়ে আনা হয়। গ্রন্থাগারিকের পদে অধিষ্ঠিত হন এবং মৃত্যুর পর তাকে ক্যালিম্যাচাসের পাশেই সমাধিস্থ করা হয়েছিল। |

| অ্যাপোলোনিয়স অব রোডস্ ।। ছবি - আন্তর্জাল |

জন্ম বাইজানটিয়ামে। হেলেনিস্টিক যুগের (আলেকজান্ডারের মৃত্যু খ্রি.পূ. ৩২৩ – একটিয়ামের যুদ্ধ খ্রি.পূ. ৩১) পণ্ডিত, সমালোচক ও ব্যাকরণবিদরা আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করে সমবেত হয়েছিলেন। জেনোডোটাস, কালিম্যাচাস, এরটোস্থেনেসের মতো এরিস্টোফেনিসও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করে আলেকজান্দ্রিয়ায় আসেন। এরাটোস্থেনেসের পর তিনি প্রধান গ্রন্থাগারিক হন। ধ্রুপদী গ্রিকের জায়গায় লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসাবে শ্বাসাঘাত নির্ভর Koine আখ্যাত গ্রিক ভাষা রূপের কর্ষণ ও ব্যবহার বাড়তে থাকে। এরিস্টোফেনিস আবিষ্কার করেন ‘first form of punctuation’, ‘single dots’, আধুনিক কালের ‘comma’, ‘colon or semicolon’, ‘long pauses’ তিনিই উদ্ভাবন করেন প্রথম। অভিধান প্রণেতা ও শব্দার্থ সংগ্রাহক হিসাবে সেকেলে ও অপ্রচলিত শব্দ সংকলন করেছিলেন।

|

| এরিস্টোফেনেসের প্যাপিরাস |

এরিসটারকাস অব সামোথ্রেস (২২০ খ্রি.পূ. – ১৪৩ খ্রি.পূ.)

জন্ম সামোথ্রেস দ্বীপে। ব্যাকরণবিদ ও হোমার বিশেষজ্ঞ। এরিস্টোফেনিসের পরে তিনি লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অল্প বয়সেই সামোথ্রেস ছেড়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় আসেন। সেখানে গ্রন্থাগারিকদের কাছে শিক্ষানবিশী করতে করতে রাজপরিবারের শিক্ষক ও গ্রন্থাগারের পরিচালক হন। ১৫৩ খ্রি.পু. থেকে ১৪৫ খ্রি.পূ. সময়কালে তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। টলেমি দ্য বেনিফেক্টর কর্তৃক অভিযুক্ত হয়ে সাইপ্রাস চলে যান। হোমারিক কাব্যের ‘most historically critical edition’ তার করা। এখানে তিনি প্রয়োগ করেছেন তার শিক্ষক এরিস্টোফেনিস নির্ণীত স্বরাঘাত পদ্ধতি। হোমারের ইলিয়ড অডিসির বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ে বাদ দিয়েছেন সন্দেহজনক ছত্রগুলি।

|

| এরিসটারকাস |

গ্রন্থাগারের বিদ্বান পড়ুয়া

আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারে আসতেন অঙ্কবিদ, জ্যোতির্বিদ, জ্যামিতিবিদ, শল্য চিকিৎসক, অস্থিবিদ, ভাষাবিদ, কবি, ঐতিহাসিক, বৈয়াকরণ, ভূগোল বিশেষজ্ঞ, সাহিত্য সমালোচক, দর্শনবেত্তা, সংগ্রাহক, সংকলক, সম্পাদক, ভাষ্যকার, নানা বিষয়ের পারঙ্গম পণ্ডিত ও গবেষকরা। সেরকম কয়েকজনের হদিশ পাওয়া গেছে। কারা তারা?

|

| শিল্পীর চোখে পড়ুয়া বা লিপিকাররা ।। ছবি - আন্তর্জাল |

আর্কিমিডিস অব সিরাকুজ (Archimedes of Syracuse; ২৮৭ খ্রি.পূ. – ২১২ খ্রি.পূ.)

বিশ্ববিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক, প্রযুক্তিবিদ ও জ্যোতির্বিদ আর্কিমিডিসের জন্ম ও মৃত্যু বৃহত্তর গ্রিস নামে পরিচিত সিসিলির সিরাকুজে। তরুণ বয়সে তিনি বিদ্যাচর্চা ও গবেষণার জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় কাটিয়েছিলেন। তার দুই আলেকজান্দ্রিয়ান বন্ধুর কথা তার গবেষণাপুস্তক ও চিঠিপত্রে আছে। একজন হলেন গ্রিক জ্যোর্তিবিজ্ঞানী ও অঙ্কবিদ কনোন অব সামোস ও এরাটোস্থিনিস অব সাইরেনে। আর্কিমিডিস তার ‘The Method fo Mechanical Teheorem’ ও ‘Cattle Problem’ দুটি গ্রন্থে কনোন ও এরাটোসস্থিনিসের কথা উল্লেখ করেছেন। কনোন অব সামোস আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষক টলেমি ৩য় ইউরগেটিসের রাজ জ্যোর্তিবিদের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। আর এরাটোস্থিনিস ছিলেন বহুবিষয়বিদ পন্ডিত ও আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের প্রধান গ্রন্থাগারিক। অনুমান করতে অসুবিধে নেই আর্কিমিডিস এই গ্রন্থাগারে নিয়মিত যেতেন তার গবেষণার খোরাক সংগ্রহার্থে।

|

| আর্কিমিডিস, শিল্পীর চোখে ।। ছবি - আন্তর্জাল |

ইউক্লিড অব আলেকজান্দ্রিয়া (Euclede of Alexandria, খ্রিস্টপূর্ব মধ্য চতুর্থ শতক)

জ্যামিতিবিদ্যার জনক ইউক্লিড, টলেমি ১ম (খ্রি.পূ.৩০০ – খ্রি.পূ. ২৮৩) এর রাজত্বকালে সক্রিয় ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রের ইতিহাসে তার Elements অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগ্রন্থ। আলেকজান্ডারের আলেকজান্দ্রিয়া নগরী প্রতিষ্ঠার দশ বছর বাদে তিনি এখানে আসেন বলে কথিত আছে। টলেমি ১ম তাকে জিগ্যেস করেছিলেন জ্যামিতি শেখার সহজ পথ কী? তদুত্তরে ইউক্লিড বলেন, ‘There is no royal road to Geometry.’ জ্যামিতি ও অঙ্কের ইতিহাসে ইউক্লিড একটি চিরস্মরণীয় নাম। তিনি তার প্রতিভাকে শানিত করেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারে বসে।

|

| ইউক্লিড, শিল্পীর চোখে ।। ছবি - আন্তর্জাল |

অ্যাপলোদোরাস অব এথেন্স (Appolodorus of Athens, ১৮০ খ্রি.পূ. – ১২০ খ্রি.পূ. পরবর্তী সাল)

|

| ।। ছবি - আন্তর্জাল |

মানেথো (Manetho; খ্রি.পূ. ৩য় শতক)

মিশরীয় পুরোহিত। টলেমি রাজত্বে আলেকজান্দ্রিয়ায় ছিলেন। পুরোহিত ও জ্ঞানী প্রায় সমার্থক শব্দ। Mouseion এর মুখ্য দায়িত্বে যিনি থাকতেন তাকে পুরোহিতই বলা হত। জ্ঞানদেবীর পূজক। টলেমি ১ম, টলেমি ২য়, টলেমি ৩য়-র সময় মানেথো বিদ্যমান ছিলেন। মানেথো ছিলেন সেরাপিস মন্দিরে যা একইসঙ্গে মন্দির ও গ্রন্থাগার। টলেমি ২য়-র উৎসাহে তিনি লেখেন মিশরের ইতিহাস ‘History of Egypt’. প্রাচীন ফারাওদের রাজত্বপঞ্জী হিসাবে খুবই মূল্যবান রচনা।

|

| মানেথো ।। ছবি - আন্তর্জাল |

মানেথো ছিলেন মিশরীয়। মিশরীয় বিষয় নিয়ে লিখেছেন গ্রিক ভাষায়। ‘dynasty’ শব্দটিকে তিনি ব্যবহার করেন ‘a group of kings with a common origin’ বোঝাতে। মনে করা হয় হেরোডোটাসের ‘History’এর পাল্টা একটা মিশরীয় (national) ইতিহাস তিনি উপহার দিয়েছেন।

পলিবাস (Polybus; ২০৮ খ্রি.পূ. – ১২৫ খ্রি.পূ.)

আর্কেডিয়ায় জন্ম। ইতিহাস লেখক। তিনি গ্রিক ঐতিহাসিক কিন্তু লিখেছেন হেলেনিস্টিক পর্বের রোমান রিপাবলিকের ইতিহাস। তার গ্রন্থের নাম ‘The Histories’, ২২০ খ্রি.পূ. থেকে ১৪৬ খ্রি.পূ. সময়কালে রোমান রিপাবলিকের উত্থান-পতন নিয়ে যুদ্ধ ও রাজনীতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভ্রমণ ও প্রভূত অধ্যয়নের অর্জন মিশিয়ে লেখা। গ্রিক ও রোমান ঐতিহাসিকদের রচনা চোখের সামনে রেখে তিনি রচনা করেছেন হিস্তোরিস। আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ভূগোলবিদ এরাটোস্থেনিসের গ্রন্থ ব্যবহার করেছেন সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে। স্ট্রাবো তার গ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সিসেরো তার রাজনৈতিক বিশ্লেষণের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

|

| ।। ছবি - আন্তর্জাল |

লাইকোফ্রন (Lycophron; ৩য় খ্রি.পূ. সময়ের মানুষ)

জন্মেছিলেন গ্রিসের ইউবোইয়া দ্বীপের চ্যালসিস-এ কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে বিচ্ছুরিত করেন তার প্রতিভার দীপ্তি।

Suda-র বিবরণ অনুসারে টলেমি ২য় ফিলাডেফাসের (খ্রি.পূ.২৮৫ – খ্রি.পূ. ২৪৭) আমলে লাইকোফ্রন আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে অনেক রকমের লিখন কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। তার প্রধান পরিচয় কবি। ব্যাকরণ চর্চাও করেছেন, কমেডির ভাষ্যকার। তাকে বলা হয়েছে ‘Hellenistic tragic poet’ টলেমি তাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন কমেডির ওপর কাজ করার জন্য। প্রচুর পরিশ্রম করে তিনি এই কাজ সম্পন্ন করেন। আলেকজান্দ্রিয়ান ট্রাজেডি নামে পরিচিত অন্তত কুড়িটি ট্রাজেডি লিখেছিলেন। ‘anagram’ আখ্যাত বর্ণবিন্যাসের খেলায় তিনি ছিলেন ওস্তাদ। যেমন Listen শব্দের অক্ষর বিন্যাস বদল করে Silent শব্দ তৈরি। লাইকোফ্রনের খ্যাতি যে রচনার জন্য সেটি হচ্ছে The Alexandra, আয়াম্বিক তেত্রামিটার ছন্দে লেখা এই কাব্যের শুরু ট্রয় – গ্রিক ও ট্রোজানের পৌরাণিক গল্প দিয়ে, শেষ আলেকজান্ডারের ইতিবৃত্তে এসে। কবিত্ব কল্পনার সঙ্গে বৈদগ্ধ্যের মিশ্রন এখানে এমনই পর্যায়ে পৌছেছে যে ‘nobody can read without a proper commentary’. এমন সব অপরিচিত নাম, অজ্ঞাত মিথ এবং অব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন যে রচনাটি হয়ে উঠেছিল ‘difficult reading’ অনেকে অবশ্য মনে করেন তার নামে চললেও এটি ছদ্মনামা রচনা

(pseudopigraphon)।

|

| ।। ছবি - আন্তর্জাল |

থিওক্রিটাস অব সিরাকুজ (Theocretus of Syracus; খ্রি.পূ. ৩য় শতক, মৃত্যু খ্রি.পূ. ২৬০/২৭০)

কবি। সিরাকুজে জন্ম। সিসিলি, কস দ্বীপ হয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় এসেছিলেন। টলেমি ২য়-র পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। রাখালিয়া গীতি, প্রাত্যহিক দিনপঞ্জী, স্তুতিমূলক কাব্য, গীতি কবিতা, বুদ্ধিবিভাবিত কবিতা (এপিগ্রাম) – সবরকম রচনায় তার খ্যাতি হয়েছিল। এর মধ্যে স্তুতিমূলক মহাকাব্যের একটি অংশে (১৭) তিনি তার পৃষ্ঠপোষক টলেমি ফিলাডেলফাস-এর মহিমাগাথা রচনা করেছেন। Boucolic poems বা রাখালিয়া গীতির জন্য তার খ্যাতি ছিল বেশি। বলা হয় ছড়িয়ে থাকা গ্রাম্য গীতিকে তিনি গুছিয়ে এনেছিলেন (in one pen, in one flock)।

|

| থিওক্রিটাস ।। ছবি - আন্তর্জাল |

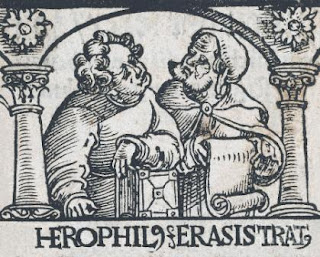

হেরোফিলাস (Herophilus of

Chalcedon; খ্রি.পূ. ৩৩৫ – খ্রি.পূ.২৮০)

এশিয়া মাইনরের গ্রিক উপনিবেশ চেলসিডনে জন্ম। কস দ্বীপে হিপোক্রিটাস মেডিকেল স্কুলে প্রাক্সাগোরাসের কাছে চিকিৎসাবিদ্যা শিখে আসেন আলেকজান্দ্রিয়ায়। সেখানেই কাটান জীবনের বেশিরভাগ সময়। এরাসিস্ট্রাটাসের সহকারিত্ব নিয়ে তিনিই প্রথম ‘human

cadaveric dissection’ করেন। সেইসময় প্রায় সর্বত্র শব ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ ছিল। আলেকজান্দ্রিয়ায় নিষিদ্ধ ছিল না। টেরটুলিয়ান লিখেছেন, ‘He

vivisected at least 600 live prisoners’। এরপর প্রায় ১৬০০ বছর শবব্যবচ্ছেদ বন্ধ ছিল। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে রেনেসাঁসের আমলে তা আবার শুরু হয়। রোমান ল’তে এর অনুমোদন ছিল না। টলেমি রাজত্বে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মুক্তাঞ্চল হওয়ায় হেরোফিলাস সেখানেই ঘাঁটি গাড়েন। অঙ্গসংস্থানবিদ্যা ও দেহগঠন বিদ্যায় হেরোফিলাসের অবদান এমনই যে হিপোক্রিটসকে যেমন বলা হয় ‘father of medicine’ তেমনি হেরোফিলাসকে বলা হয় ‘Father of

Anatomy’। অস্থিবিদ্যা ও ধমনী দিয়ে হৃদযন্ত্র পর্যন্ত রক্ত চলাচল নিয়ে তিনি অসাধারণ কাজ করেছিলেন। তার রচিত ন’টি গ্রন্থের কোনোটিই বেঁচে নেই। কিন্তু নানাজনের উদ্ধৃতিতে ও অঙ্গসংস্থানবিদ্যার চর্চায় তিনি বেঁচে আছেন। তার একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করি, “স্বাস্থ্য যদি না থাকে, জ্ঞান তাকে রক্ষা করতে পারে না, শিল্প বিকশিত হতে পারে না, শক্তি প্রয়োগ করা যায় না, টাকা কোনো কাজ দেয় না, যুক্তি হতবল হয়ে পড়ে।”

|

| হেরোফিলাস আর এরাসিস্ট্রাটাস ।। ছবি - আন্তর্জাল |

এরাসিস্ট্রাটাস (Erasistratus; খ্রি.পূ. ৩০৪ – খ্রি.পূ. ২৫০)

গ্রিক অস্থিবিদ। হেরোফিলাসের সঙ্গী চিকিৎসক। জন্ম ইজিয়ান সমুদ্রের কিয়া দ্বীপে। প্রথম দিকে সিরিয়ার অধিপতি সেলুকাস ১ম নিকাটর-এর রাজবৈদ্য হয়েছিলেন। সে সময় যুবরাজ আন্তিওকাসের রোগ নির্ণয়ে অসাধারণ দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। তার রোগ দৈহিক ছিল না, ছিল নিরুদ্ধ প্রণয়জনিত। তরুণী বিমাতাকে ভালোবেসে ছিলেন। কিন্তু বলতে পারেন নি। তাকে দেখলেই নাড়ির গতি বেড়ে যাচ্ছিল, দেহের তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এর থেকে নির্ণয় করেন তার অসুস্থতার আসল কারণ। আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে মেলেন হেরোফিলাসের সঙ্গে। ক্রিসিপাস ও থিওফ্রাস্টাসের ছাত্র ছিলেন। শিরা ও ধমনীর পার্থক্য নির্ণয়ে তার ভূমিকা ইতিহাসস্বীকৃত। তিনিই প্রথম বলেন, হৃদযন্ত্র সংবেদনশীলতা ও স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রে নেই, ‘it functioned as a pump’ ব্রেন থেকে স্নায়ুতন্ত্রের কাজ চলে। সেরিব্রাম ও সেরিবেলামের তফাত আছে। স্বাভাবিক পথ্য এবং শরীরচর্চার মধ্যেই নীরোগ থাকার রহস্য নিহিত বলে নিদান দিতেন। তবে ক্যাথেটার এর সাহায্যে শল্যচিকিৎসিত শরীরের আপৎ সমস্যা মেটানো যায় এটা তার মৌলিক অবদান। শেষ জীবনে তুরস্কের তৎকালিন গ্রিক উপনিবেশ স্মিরনায় (Smyrna) একটি মেডিকেল স্কুল খোলেন। সেখান থেকে বহু নামকরা চিকিৎসক বের হয়ে এসেছিলেন।

|

| এরাসিস্ট্রাটাস |

ব্যাকাচ্চিয়াস অব তানাগ্রা (Bacchius of Tanagra; খ্রি.পূ. ৩য় শতক)

সেন্ট্রাল গ্রিসের জাতক। তিনি ‘ফাদার অব মেডিসিন’ আখ্যাত হিপোক্রিটসের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক বিখ্যাত ‘হিপোক্রিটিক করপাস’ গ্রন্থের প্রথম দিকের সুখ্যাত ভাষ্যকার। আলেকজান্দ্রিয়ায় অস্থিবিদ হেরোফিলাসের অনুগামী হিসাবে পরিচিত। চিকিৎসা বিজ্ঞানের চর্চা শুধু রোগ ও রোগীর চিকিৎসা ও সে বিষয়ে পাঠদানেই নিবদ্ধ ছিল না, গ্রন্থ রচনার দিকেও তা প্রসারিত হয়েছিল। তবে ব্যাকাচ্চিয়াসের গ্রন্থটি বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু তার প্রভূত উল্লেখ ও উদ্ধৃতি মেলে গ্যালেন বা এরোসিয়ানাসের মতো চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থের উত্তরকালের লেখকদের বইতে।

ডায়োনিসাস থ্রাক্স (Dionysius Thrax; খ্রি.পূ. ১৭০ –খ্রি.পূ. ৯০)

হেলেনিস্টিক ব্যাকরণবিদ। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির সুপণ্ডিত গ্রন্থাগারিক এরিস্ট্রাকাসের ছাত্র। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করে হোমারীয় সাহিত্য চর্চা অন্যমাত্রা পেয়েছিল। ডায়োনিসাসের প্রথম পরিচয় তিনি হোমারবিদ। গ্রিক ভাষায় ব্যাকরণ গ্রন্থের রূপকার। তার বই প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে স্বীকৃত ব্যাকরণের মর্যাদা পেয়েছিল। পাশ্চাত্য ব্যাকরণের ভিত্তিগত আদর্শ তারই রচনা বলে মনে করা হয়।

|

| ।। ছবি - আন্তর্জাল |

টলেমি ৮ম এর সময় যে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল তার জন্য তিনি আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগ করেন। তার রোডস্থ ছাত্ররা তার শিক্ষাদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য ইলিয়ডে নেস্টরের অনুকরণে একটি রৌপ্য কাপ উপহার দিয়েছিল। ‘Tekhne

Grammaratika’ বা ‘গ্রিক আর্ট অব গ্রামার’, গ্রন্থের জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন।

সমকালীনদের সাক্ষ্য

যে সময় লাইব্রেরি অব আলেকজান্দ্রিয়া অগ্নিদগ্ধ হয় খ্রি.পূ. ৪৮, সে সময় যেসব খ্যাতনামা লেখকরা ছিলেন তাদের মধ্যে তিন চার জনকার নাম করতে হয়।

১. দিদিমাস চ্যালসেন্টেরাস (Didymus

Chalcenterus; খ্রি.পূ.

৬৩ – ১০ খ্রিস্টাব্দ)

২. সিসেরো (Cicero; খ্রি.পূ. ১০৬ – খ্রি.পূ. ৪৩)

৩. স্ট্রাবো (Strabo; খ্রি.পূ. ৬৪/৬৩ – ২৪ খ্রিস্টাব্দ)

বিশ্ববিখ্যাত রোমান সিনেটর সিসেরো ছিলেন বাগ্মী ও ভাষ্যকার। তিনি রোমান শাসকদের ক্ষমতার দ্বান্দ্বিক ঘূর্ণাবর্তে জুলিয়াস সিজারের পক্ষপাতী ছিলেন। লাইব্রেরি অব আলেকজান্দ্রিয়া নিয়ে তার কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় নি।

|

| সিসেরো।। ছবি - আন্তর্জাল |

|

| দিদিমাস ।। ছবি - আন্তর্জাল |

তিনি ৩৫০০ বা ৪০০০ পুস্তিকা লিখেছিলেন বলে শোনা যায়। এত বই যে তিনি নিজেই ভুলে যেতেন তার রচিত বই-এর কথা। সেজন্য তার নাম হয়েছিল ‘বিবলিওলাথাস’ অর্থ book forgetter, নানা বিষয়ে এত সংখ্যক বই লেখার জন্য তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থ সংস্কৃতি ব্যবহার করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। জুলিয়াস সিজারের আক্রমণে গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছিল এমন নয়, তাছাড়া সেরাপিয়াম মন্দির বা গ্রন্থাগার তখন বিদ্যমান ছিল। কাজেই গ্রন্থাগার-কেন্দ্রিক বিদ্যাচর্চার ও লিখনচর্চার ঐতিহ্য তার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বর্তেছিল। গ্রেকো-রোমান পর্বের সূচনা লগ্নে উভয় বিশ্বের মধ্যে সেতুর কাজ করেছিলেন দিদিমাস।

স্ট্রাবো (Strabo; খ্রি.পূ. ৬৪/৬৩ – ২৪ খ্রিস্টাব্দ)

জন্ম কৃষ্ণসাগর নিকটবর্তী তুরস্কের অ্যামাসিয়া প্রদেশে। রোমান নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন। জ্ঞানান্বেষণে বহু দেশ ভ্রমণকারী। রোমে ছিলেন, ভূমধ্যসাগর অঞ্চল, করিন্থ, ঈজিয়ান সাগরের থেসালি, নীল নদ ধরে মিশর পর্যবেক্ষণ করেন। হোমারের ভক্ত, গ্রিসের পেরিপেটিয়াটিক দার্শনিকদের কাছে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। ভ্রমণের সঙ্গে অধ্যয়নকে মিলিয়ে তিনি লেখেন ‘Historical Sketches, Geographica’। ভূগোলবিদ হিসাবেই তিনি ইতিহাসখ্যাত। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় এসেছিলেন খ্রি.পূ. ৩০ - ২৫ সালে, রোমান কম্যান্ডার এইলিয়াস গালাসের সঙ্গে। লিখেছেন শহরের গড়ন ছিল সৈনিকের পোষাকের মত (chlamys) জল দিয়ে ঘেরা — একদিকে সমুদ্র অন্যদিকে লেক।

|

| স্ট্রাবো ।। ছবি - আন্তর্জাল |

যে পারিভাষিক শব্দগুলি স্ট্রাবো ব্যবহার করেছিলেন এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় সেগুলি হচ্ছে peripatatos১, exedra২, oikos৩, philologoi৪, synodos৫. এগুলি সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নেব।

১. Peripatiatic

school — প্রাচীন গ্রিসে এরিস্টটল লাইসিয়াম-এ পড়াতেন চলতে চলতে। সেজন্য সেই স্কুলকে বলা হত পেরিপেটিয়াটিক স্কুল। আচ্ছাদিত চলাচলের পথ বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত।

২. Exedra — The

curved highbacked seats, suitable seat arrangement for conversation.

৩. Oikos — Large

oikos ‘refer to everybody living in a given house’ বাড়িতে সকলের জন্য থাকার বন্দোবস্ত।

৪. Philologoi —

Philos means friend, companionable love. Logos means word, reason, talkative,

argumentative, who love philosophical discourse

৫. Synodos —

meeting in rotation of representatives.

এই পরিভাষাগুলি ভাঙলে একটা সজীব, সচল, বিনিময় মুখর বিদ্বৎ সমাগমের আভাস পাওয়া যায়। নানা সাক্ষ্য ও ব্যাখ্যা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে Mouseion জ্ঞানচর্চার কলেজ বা কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। স্ট্রাবোর ইঙ্গিত অনুযায়ী এরিস্টটলের লাইব্রেরির মডেলে গড়ে উঠেছিল এটা। ইতিহাস ধরে পিছিয়ে গেলে জানা যায় এরিস্টটল তার বইপত্র দিয়ে যান থিওফ্রাসটাসকে (খ্রি.পূ. ৩৭১ – খ্রি.পূ.২৮৭)। থিওফ্রাসটাস তার লাইসিয়াম স্কুলের দায়িত্ব পালন করেন প্রায় ৩৫ বছর ধরে। থিওফ্রাসটাস এরিস্টটলের গ্রন্থাদি দেন তার সতীর্থ করিসকাসের পুত্র নেলিয়াসকে। নেলিয়াসের উত্তরাধিকারিরা জ্ঞানচর্চার লোক ছিলেন না। তারা সেই বইপত্র মাটির নিচে ট্রেঞ্চে লুকিয়ে রাখে, ফলে আর্দ্রতাজনিত কারণে সেসব বইপত্র ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে বিনষ্টপ্রায় সেই বই সংগ্রহ করেন রোমের বিখ্যাত পুস্তক সংগ্রাহক অ্যাপেলিকন। এই পরম্পরা থেকে বোঝা যায় থিওফ্রাসটাসের পর পেরিপেটাটিক (এরিস্টটলের স্কুলের অন্য নাম) স্কুলের বিদ্যাচর্চা বইহীনতার সংকটে আচ্ছন্ন ছিল। আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরি ও মিউজিয়াম নতুন করে পুস্তক সংস্কৃতির সূচনা করে। গ্রিসে হেলেনিক সভ্যতায় জ্ঞানচর্চা ছিল একাডেমি কেন্দ্রিক। গ্রিসের বাইরে হেলেনিস্টিক সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়ায় সেই জ্ঞানচর্চা হয়ে ওঠে লাইব্রেরিকেন্দ্রিক।

|

| ।। ছবি - আন্তর্জাল |

ধ্বংসের গল্প

এবারে আসা যাক বিনাশের গল্পে। হেলেনিস্টিক যুগে গ্রিক হৃদয় মন্থন করে ওঠা জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান সংরক্ষণের এমন বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানও বিলুপ্ত হয়ে গেল। কী করে কোন সময় কোন পথে নেমে এসেছিল তার ধ্বংসের পরোয়ানা তারও নির্দিষ্ট কোনো হদিশ নেই। তার ধ্বংসকাল ও কারণ নিয়ে চাররকম বক্তব্য আছে। আমরা একে একে সেই বক্তব্যগুলি অনুধাবন করব।

১. জুলিয়াস সিজার (Julius

Caesar) ধ্বংস করেন ৪৮ খ্রি.পূ.

২. রানী

জেনোবিয়ার (Zenobia) বিদ্রোহকালে অরেলিয়ান (Aurelian) কর্তৃক গ্রন্থাগার ধ্বংস হয় ২৭২ খ্রি.

৩. সম্রাট থিওডোসিয়াস ১ম (Theodosius-1) এটি পুড়িয়ে দেন ৩৯০ খ্রি.

৪. খলিফা ওমরের আদেশে এটি পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয় ৬৪১ খ্রি.

১. জুলিয়াস সিজার (১০০ খ্রি.পূ. – ৪৪ খ্রি.পূ.) কর্তৃক ধ্বংস

রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজার ৪৮ খ্রি.পূ. যখন তার স্বদেশী প্রতিস্পর্ধী পম্পেই-এর পশ্চাদ্ধাবন করে করতে মিশরে এসে পৌঁছন তখনই এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে। পম্পেই আসলে এসেছিলেন টলেমিদের সাহায্য কামনায়। তাতে বিশেষ সুবিধা হয়নি। মিশরীয় নৌবহরের আক্রমণে আকস্মিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে বিপন্ন সিজার সেই নৌবহরে আগুন ধরিয়ে সঙ্কটমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন। সেই আগুনে আলেকজান্দ্রিয়া শহরের কিয়দংশ দগ্ধ হয়। বলা হয়েছে, ‘Unfortunately It also burned down part of the city – the area where the great library stood.’ অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও গ্রন্থাগার ধ্বংসের জন্য তাকেই দায়ি করা হয়ে থাকে। ‘The first person blamed for the destruction of the Library is none other than Julius Caeser himself.’

|

| জুলিয়াস সিজার ।। ছবি - আন্তর্জাল |

|

| শিল্পীর চোখে অগ্নিকান্ড ।। ছবি - আন্তর্জাল |

জাহাজে আগুন লাগানোর কথা লিখেছেন স্বয়ং জুলিয়াস সিজারই কিন্তু লাইব্রেরি পুড়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি নীরব। কেন? তা নিয়ে একটি ব্যাখ্যা এইরকম – খারাপ প্রসঙ্গ সচেতনভাবে এড়িয়েছিলেন তিনি। যাই হোক না কেন অন্তত লাইব্রেরি পোড়ানোর উদ্দেশ্যে তিনি আগুন লাগান নি।

জুলিয়াস সিজারের কারণে এই গ্রন্থাগার ধ্বংসের কথা যাদের লেখায় পাওয়া গেছে বা যায়নি তার উল্লেখ প্রয়োজন।

ক) সেনেকা দি ইয়ংগার নামে পরিচিত লুসিয়াস অ্যান্নেয়াস সেনেকা (Lucius Annaeus

Seneca ৪ খ্রি.পূ. – ৬৫ খ্রি.) স্বনামখ্যাত লিভির লেখা প্রাচীন রোমের ইতিহাস Ab Urbe

Condita Libri থেকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন, গ্রন্থাগারের ৪০,০০০ স্ক্রল সেই আগুনে পুড়েছিল। প্রসঙ্গত জানানো যায় যে লিভি (৬৪/৫৯ খ্রি.পূ. – ১২/১৭ খ্রি.পূ.) ছিলেন ঘটনার সমসময়ের মানুষ। লিভির ইতিহাস গ্রন্থের (মোট ১৪২টি পর্ব) যে পর্বে এটি লিখিত ছিল (১১২ পর্ব) তা বিনষ্ট হয়ে গেছে।

খ) প্লুতার্ক (৪৬ খ্রি. – ১২০ খ্রি.)। তার Lives of the Noble Greeks and Romans (যাতে আছে ২৪ জোড়া বিখ্যাত গ্রিক ও রোমান মানুষের জীবনী) জীবনীগ্রন্থে জুলিয়াস সিজার প্রসঙ্গে লিখেছেন জাহাজঘাটা বা ডকে আগুন লেগে গ্রেট লাইব্রেরি পুড়ে গিয়েছিল।

|

| ছবি - আন্তর্জাল |

|

| ক্যাসিয়াস ডিও-র রচনা ।। ছবি - আন্তর্জাল |

ঘ) স্ট্রাবো (৬৪/৬৩ খ্রি.পূ. – ২৪ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন ভূগোলবিদ। তিনি নিজে গিয়েছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার মৌসিয়নে। প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে দেখা মৌসিয়নের বিবরণ তিনি দিয়েছেন তার জিওগ্রাফি গ্রন্থের ১৭.১.৮-এ। তাতে লাইব্রেরির উল্লেখ নেই। এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। তবে অগ্নিদাহনের স্বাক্ষর কোথাও কোথাও দেখেছিলেন। লিখেছেন, ‘some still standing thoroughly eaten by fire and other-living on the ground.’ তবে পোড়ার এই ক্ষত গ্রন্থাগার ভবন সংলগ্ন কিনা তা স্পষ্ট নয়।

২. রানী জেনোবিয়ার (Zenobia) বিদ্রোহকালে অরেলিয়ান (Aurelian) কর্তৃক গ্রন্থাগার ধ্বংস হয় ২৭২ খ্রি.

সেপ্টিমিয়া জেনোবিয়া (Septimia Zenobia ২৪০ খ্রি. – ২৭৪ খ্রি.) রোমান কলোনি পালমাইরার (বর্তমানে সিরিয়া) রানী ছিলেন। পূর্বাঞ্চলের কতগুলি দেশ তিনি দখল করেন।

|

| শিল্পীর চোখে অরেলিয়ানের সামনে জেনোবিয়া ।। ছবি -আন্তর্জাল |

৩. সম্রাট থিওডোসিয়াস ১ম (Theodosius-1)

৩৯১ খ্রি. সেরাপিয়ামের মন্দির ধ্বংস করেন

প্যাগানদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের যে সংঘাতে রোমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আলেকজান্দ্রিয়ায় চলছিল তা চূড়ান্ত রূপ নেয় টলেমি ৩য়-র প্রতিষ্ঠিত সেরাপিয়াম মন্দির ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে। এটা ঘটে ৩৯১ খ্রিস্টাব্দে। আলেকজান্দ্রিয়ার খ্রিস্টান ধর্মনেতা ‘christian pope Theophilus of Alexandria’ থিওফিলাস ঘোষণা করেন খ্রিস্ট ধর্ম কঠোরভাবে লাগু করতে হবে সেখানে। প্যাগান দেবদেবী চলবে না। প্যাগানদের ধর্মীয় শোভাযাত্রাকে ব্যঙ্গ ও কটূক্তি করায় কিছু খ্রিস্টান অত্যুৎসাহী আক্রান্ত ও নিহত হয়। তখন রোমান সম্রাট থিওডোসিয়াস ১ম, যিনি অলিম্পিককে নিষিদ্ধ করেছিলেন প্যাগান বলে, তিনি এক্ষেত্রেও প্যাগান সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করার সক্রিয় উদ্যোগ নেন। আলেকজান্দ্রিয়ার প্যাগানরা সেরাপিয়ামের মন্দিরে আশ্রয় নেয় ও আক্রমণের জবাব দেয়।

|

| থিওডোসিয়াস ।। ছবি -আন্তর্জাল |

৪. খলিফা ওমরের (Caliph Omar) আদেশে এটি পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয় ৬৪২ খ্রি.

আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার ধ্বংসের শেষ গল্পটি জড়িয়ে আছে ওমর খলিফার (most powerful and influential caliph in history)

সঙ্গে। ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে ওমর খলিফা আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন। গ্রিকদের হাত থেকে রোমান, রোমানদের হাত থেকে মুসলমান শাসনাধীনে আসে আলেকজান্দ্রিয়া। ত্রয়োদশ শতকে বার হেব্রিয়াস লিখেছেন, ওমর নাকি আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে ইয়াইয়া আল নাহরীকে (Yaya Al-Nahwi) বলেন,

‘আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে যে সব বই আছে তা কি কোরানের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? যদি তাই হয় তবে কোরানই যথেষ্ট, ও সব বই-এর দরকার নেই আর বইগুলি যদি কোরানের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হয় ‘if these opposed to the Quoran, destroy them’। তার আদেশে গ্রন্থাগার ভষ্মীভূত করা হয়।

|

| খলিফা ওমর ।। ছবি - আন্তর্জাল |

|

| শিল্পীর চোখে ওমরের লাইব্রেরি ধ্বংস ।। ছবিটি ডিজিটালি এডিট করা |

ওমর কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি ধ্বংসের এই গল্পটি ঐতিহাসিকরা খারিজ করেছেন তিনটি যুক্তি দিয়ে –

ক) ঘটনার পাঁচশো বছর পর এই বক্তব্য এসেছে। এর মধ্যবর্তী সময়ে এই তথ্যটি কেউ উপস্থাপন করেন নি।

খ) যিনি লিখেছেন তিনি কট্টর খ্রিস্টান। সম্ভবত এই গ্রন্থাগার ধ্বংসের দায় অন্য সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস থেকে এই গল্প ফাঁদা।

গ) ওমর যাকে এই কাহিনী নিজের মুখে বলেছেন বলে উল্লেখ করেছেন সেই ইয়াইয়া আল নাহরী তিনি আলেকজান্দ্রিয়ান ভাষাতাত্বিক, এরিস্টটলবিদ ছিলেন। তার সময়কাল ৪৯০ খ্রি. – ৫৭৫ খ্রি.। সময়ে মেলে না।

খলিফা ওমর যখন আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন তখন ঐ গ্রন্থাগারের কোনো অস্তিত্বই ছিল না – এই মতই প্রায় প্রতিষ্ঠিত।

তবুও গল্পটির অন্য একটি তাৎপর্য আছে, সেটি হচ্ছে এই যে গ্রিসের জ্ঞান গরিমাময় যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নবপ্রতিষ্ঠা দান করার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছিল রোমান আধিপত্যের যুগে তা ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে প্যাগান ও খ্রিস্টান দুই মতাদর্শীর পারস্পরিক সংঘাতে চূড়ান্ত আকার নেয় সেরাপিয়াম মন্দির ধ্বংস কাণ্ডে। বাকি যদি কিছু থাকে তবে কফিনে সেই পেরেকটি পোঁতা হয় মুসলমান আধিপত্যের সময়। কেউ কেউ মনে করেন সেরাপিয়াম গ্রন্থাগার ধ্বংসের পর সেখানকার গ্রন্থসম্পদ অনেক পণ্ডিত তাদের গৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন। হতে পারে সেইসব গ্রন্থ সম্পর্কে এই বিধান জারি হয়েছিল। এই গল্পে আছে সেই ইতিহাসের ইশারা।

হাইপেশিয়ার হত্যাকাণ্ড

অতঃপর মীমাংসা করতে বাকি রইল একটি বহু প্রচলিত প্রসঙ্গের। সেটি হচ্ছে আলেকজান্দ্রিয়ার খ্যাতনামা মহিলা অঙ্কবিদ ও জ্যোর্তিবিজ্ঞানী হাইপেশিয়ার (Hypatia) নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়ানো আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেওয়ার গল্প। বিখ্যাত অঙ্কবিদ থিয়নের কন্যা হাইপেশিয়ার হত্যাকাণ্ড (৪১৫ খ্রি. মার্চ মাসে) এমন নাড়া দেওয়া একটি ঘটনা যা মানুষকে আলোড়িত করে নাটকে, গল্পে, সিনেমায়, গ্রন্থে গ্রন্থে তার কাহিনী এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ নির্ণয় করাই কঠিন। কাহিনীটির সারার্থ এই রকম – হাইপেশিয়ার জ্ঞানচর্চায় বিজ্ঞানভিত্তিক সত্যের পতাকা বাহিত হচ্ছিল। গোঁড়া ধর্মধ্বজীদের নৃশংস আক্রমণে তা রক্তাক্ত ও দগ্ধ হয়েছে। হাইপেশিয়া দর্শনচর্চার মহীয়সী শহীদ ‘myrtyr for philosophy’। হাইপেশিয়া ছিলেন প্রকৃতিগতভাবে প্যাগান কিন্তু খ্রিস্টানদের সম্পর্কে সহনশীল। তার বহু ছাত্র ছিল খ্রিস্টান।

|

| সিরিল |

|

| শিল্পীর চোখে ।। ছবি - আন্তর্জাল |

|

| শিল্পীর চোখে হাইপেশিয়ার হত্যাকাণ্ড।। ছবি ডিজিটালি এডিটেড |

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ঘটনাগতভাবে হাইপেশিয়ার হত্যাকা ণ্ডের আক্রোশ সম্প্রসারিত হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারকে ভষ্মীভূত করেছিল কিনা তাই নিয়ে। সে কথায় পরে আসছি। আগে জেনে নেওয়া যাক সমকালের বিবরণে হাইপেশিয়ার হত্যাকাণ্ডের সংবাদ কীরকম পাওয়া যাচ্ছে সেই প্রসঙ্গে।

৪১৬ খ্রি. মার্চ মাসে হাইপেশিয়ার এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কাহিনী সমকালে বা পরে যারা লিখেছেন তাদের কথা কিছু বলা দরকার। সেই নৃশংসতার বিবরণ প্রথম লিপিবদ্ধ করেন সক্রেটিস (দার্শনিক নন)।

ক) সক্রেটিস অব কনস্ট্যান্টিনোপল (Socrates of Constantinople; ৩৮০ খ্রি. – ৪৩৯ খ্রি.) খ্রিস্টান চার্চের ইতিহাস লিখেছেন। তার ‘The Historia Ecclesiastica’তে আছে ৩০৫ থেকে ৪৩৯ খ্রিস্টাব্দের ইতিহাস।

|

| ছবি - আন্তর্জাল |

তিনি লিখেছেন পিটার নামে এক নেকটর হাইপেশিয়ার গাড়ি আটকায়। তার প্ররোচনায় কিছু লোক তাকে Kaisariaon-এ টেনে নিয়ে যায়, পোষাক খুলে দেয় এবং ‘ostraka’

(roof tiles) দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে। তার মতে ঘটনাটা ‘entirely

politically motivated’, এর জন্যে খ্রিস্টানরা সেই অর্থে দায়ি নয়। তাকে প্যাগান বলে হত্যা করা হয়নি।

খ) ফিলোসত্রোগিয়াস (Philostorgius; ৩৬৮খ্রি. – ৪৩৯ খ্রি.) ছিলেন Anomonean Church Historian, দ্বাদশ পর্বে দুইখণ্ডে তিনি Eeclesiastical History লিখেছিলেন।

|

| ছবি - আন্তর্জাল |

গ) দামাসিয়াস (Damascius; the last of New-Platonist; ৪৫৪ খ্রি. – ৬৩৮ খ্রি.) তার ‘Life of Isidore’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন থিওনের কন্যা হাইপেশিয়াকে হত্যা করা হয় ‘most henious form’ এ। সিরিল-ই ছিলেন এর পিছনে 'a through of merciless and ferocious men' তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে, চোখ উপড়ে নিয়ে শহর থেকে দূরে ‘cinariom’-এ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারে।

ঘ) এডওয়ার্ড জে ওয়াটসন (Edward G Watson) তার

‘Hypatia The Life and Legend of an Ancient Philosopher’ (1817) গ্রন্থে বলেছেন, হাইপেশিয়াকে হত্যা করার পর ‘villest

criminal’ বিবেচনায় শহরের অকল্যাণ যাতে না হয় সেজন্য শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে তার দেহ পোড়ানো হয়েছিল ‘as way of

symbolically purifying the city’, স্পষ্ট করে না বললেও ডাইনি তত্ত্বের কাহিনি এর মধ্যে ঢুকে আছে।

হাইপেশিয়া ও লাইব্রেরি পোড়ানো

এবার ফেরা যাক হাইপেশিয়ার হত্যাকান্ডের সঙ্গে লাইব্রেরি পোড়ানোর প্রসঙ্গে। সত্যনিষ্ঠ গবেষণা আমাদের জানিয়েছে — না। এমন ঘটনা ঘটেনি। কারণ হাইপেশিয়ার উপর আক্রমণের ঘটনা যখন ঘটে তখন আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তার বহু পূর্বেই লাইব্রেরির দৈহিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছিল। লাইব্রেরি সংস্কৃতির কফিনে শেষ পেরেকটিও তখন মারা হয়ে গেছে। সেরাপিয়ামের মন্দির তখন ভস্মীভূত। প্যাগান সংস্কৃতি ও খ্রিস্টান সংস্কৃতির প্রবল সংঘাতে তার বিলয় ঘটে ৩৯১ খ্রিস্টাব্দে। হাইপেশিয়াকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় ৪১৫ খ্রিস্টাব্দে। তার অন্তত ২৪ বছর আগে যে ঘটনা ঘটিয়েছেন রোমান শাসক থিওডোসিয়াস ১ম ও খ্রিস্টান ধর্ম নেতা থিওফিলাস মিলে তার পুনরাবৃত্তি গল্পেই হওয়া সম্ভব, ঘটনাগত ইতিহাসে নয়।

এতটাই যখন বলা হল তখন আরো দু’চার কথা এই প্রসঙ্গে না বললেই নয়। যারা এই গল্পের ভিত্তি রচনা করেছিলেন ও জনরঞ্জনের কাহিনি পল্লবিত করেছিলেন তারা ইতিহাস নির্মাতা বা গবেষক নন তারা চিত্তজয়ী কথাকার মাত্র। জন টোলান্ডের ‘Hypatia or, The History of a …Lady’ (1753) দিয়ে যার শুরু, চার্লস কিংসলের ‘Hypatia, or New Foes with an Old Face’ (1853) দিয়ে যে ‘typical mid Victorian romance’ গড়ে উঠেছিল তার আদর্শায়িত কিন্তু ইতিহাস-বিচ্যুত রূপ গড়ে তুললেন এলবার্ট হাবার্ড তার 'Biography of Hypatia (Part of Little Journey to the Homes of Great Teacher)', 1908 গ্রন্থে। কার্ল সাগান ১৯৮০ সালে PBS series-এ 'Cosmos – A Personal Voyage'-এ তাকেই মনোহারি করে তুললেন আরো।

|

| বিতর্কিত সেই বই ।। ছবি - আন্তর্জাল |

|

| ছবি- আন্তর্জাল |

|

| ছবি - আন্তর্জাল |

জোনাথান থিওডোর (Jonathan Theodore) তার 'The Modern Cultural Myth and Decline and Fall of the Roman Empire' (2016) গ্রন্থে কার্ল সাগানের বইটির অনৈতিহাসিকতা ধরে ধরে দেখিয়েছেন বিশেষ করে গ্রেট আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার পোড়ানোর প্রসঙ্গটি। বলেছেন, 'a heavily fictionalized retelling of Hypatia’s death which results in the Great Library of Alexandria being burned by militant Christians’ বলেছেন, বস্তুতপক্ষে যদিও থিওফিলাসের প্ররোচনায় ৩৯১ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টানরা সেরাপিয়াম ধ্বংস করেছিল তথাপি সত্য হচ্ছে এই যে, ‘The Library of Alexandria had already ceased to exist in any recognisable form centuries prior to Hypatia’s birth.’

|

| ছবি - আন্তর্জাল |

অভিনব দেবতা, অভিনব গ্রন্থ

এই হেলেনিস্টিক পর্বে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে এমন কিছু কি ঘটেছিল পুর্বে যার কোনো অস্তিত্ব ছিল না, মিশরীয় সংস্কৃতিতে যা অভিনব সংযোজন। হ্যাঁ, ঘটেছিল। এক হচ্ছে নতুন এক দেবতার সৃষ্টি, দুই হচ্ছে নতুন একটি গ্রন্থ রচনা। দেবতার নাম সেরাপিস (Serapis), গ্রন্থের নাম ‘সেপ্তুয়াজিন্টা’ (Septuaginta)।

আগেই বলা হয়েছে আলেকজান্দ্রিয়া তিনটি জাতির নিবাসস্থল ছিল। এক, মিশরীয় দুই, ইহুদি তিন, উপনিবেশিত গ্রিক। গ্রিক সংস্কৃতির বিস্তার ও বিচ্ছুরণ ছিল হেলেনিস্টিক পর্বের মূল এজেন্ডা। কিন্তু মিশরীয় ও ইহুদি সংস্কৃতিকে নিষ্পেষিত বা নিশ্চিহ্ন করে নয় বরং তাকে আত্মস্থ করার প্রক্রিয়া যে কার্যকর ছিল তার প্রমাণ এই নব্য দেবীর সৃষ্টি ও নতুন গ্রন্থ রচনায় প্রতিভাত। আগেই আলোচনা করা হয়েছে সেরাপিসে গ্রেকো-ইজিপ্ট দেবী। গ্রিক ও মিশরীয় দেবতার বিমিশ্রণে মিশরের রক্ষাকর্ত্রী হিসাবে সেরাপিস সৃষ্টি। মিশরীয় দেবতা Orisis এবং Bull God Apis এর সংমিশ্রণে সেরাপিস সংরচনা।

|

| Bull God Apis |

|

|

| সেরাপিস ।। ছবি - আন্তর্জাল |

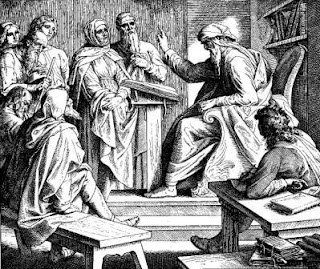

দ্বিতীয় যে অভিনব সংশ্লেষণধর্মী প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছিল সেটি হচ্ছে হিব্রুভাষী ইহুদিদের গ্রিক সংস্কৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা। টলেমি ২য় ফিলাডেলমাস হিব্রু ভাষায় রচিত ওল্ড টেস্টামেন্টের গ্রিক অনুবাদের প্রকল্প গ্রহণ করেন। সেই অনুবাদই ‘সেপ্তুয়াজিন্টা’ (Septuaginta)। সেপ্তুয়াজিন্টা মানে ৭০ জনের কাজ। সাধারণ ইহুদি যারা হিব্রুর মতো প্রাচীন ভাষায় তেমন সড়গড় নন কিন্তু গ্রিক বলতে পড়তে পারেন এদের জন্য ৭০ জন ইহুদি পণ্ডিতকে দিয়ে ওল্ড টেস্টামেন্টের ‘তোবা’ (আইন) (first five books of 24 books of Tanakh i.e, Hebrew Bible) অনুবাদ করানো। ইহুদি জাতির (ইজরায়েলের) ১২টি শাখার প্রতিটি থেকে ৬ জন করে প্রতিনিধি মোট ৭২ জন প্রবীণকে দিয়ে একাজ করানো হয়।

|

| সেপ্তুয়াজিন্টার পৃষ্ঠা ।। ছবি - আন্তর্জাল |

|

| শিল্পীর চোখে - সেপ্তুজিয়ান্টা নিয়ে আলোচনা |

|

| সেপ্তুজিয়ান্টা ।। ছবি - আন্তর্জাল |

তালমুদে (central text of Rubhinic Judiasm) গল্প আছে টলেমি ৭২ জন বয়স্ক ইহুদিকে ৭২টি কামরায় রেখে তদের নিজস্ব বয়ানে ওল্ড টেস্টামেন্টের কাহিনি লিখতে বলেন। সেগুলিকে একত্রে প্রকাশ করাতেই সেপ্তুয়াজিন্টা-র জন্ম। এটা অবশ্য গল্পই। এরকমও বলা হয়েছে এটা এককালিন কোনো অনুবাদ নয়। আলেকজান্দ্রিয় ডায়লেক্ট (Koine Greek) অনুবাদের কাজ অনেকদিন ধরে চলেছিল। সেপ্তুয়াজিন্টা গ্রিকভাষায় ইহুদি শাস্ত্র গ্রন্থ। কিন্তু ইহুদি সিনাগগে (Synagogue) এটি গৃহীত হয়নি। না হোক, গ্রন্থাগারে এর স্থান পেতে অসুবিধা হয় নি। গ্রন্থ সংস্কৃতিতে এই অবশ্যই একটি সংযোজন। ধার্মিকরা না পড়ুন পাঠকরা একে মর্যাদা দিতে কসুর করেন নি। আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে যে সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণ ও বিনিময়ের অবকাশ সৃষ্টি হয়েছিল তারই প্রমাণ চিহ্ন এতে।

অনেক গহন ক্ষতি

তাহলে কী দাঁড়াল আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির ব্যাপার!

সম্রাট আলেকজান্ডার ৩৩১ খ্রি.পু. মিশরে যে নগরীর প্রতিষ্ঠা করলেন টলেমি রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে গড়ে উঠল প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার Mouseion

রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের আক্রমণে আগুন লেগে পুড়ে গেল তার গ্রন্থ সম্ভারের বৃহদংশ (খ্রি.পূ. ৪৮)। বাকি অংশ একের পর এক আক্রমণ জনিত দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে। সেরাপিয়াম নামের দ্বিতীয় একটি গ্রন্থগৃহ গড়ে উঠেছিল আলেকজান্দ্রিয়াতেই, যাকে বলা হত ‘daughter of Alexandria Library’ সেটিও বিনষ্ট হয় ৩৯১ খ্রিস্টাব্দে। গ্রিক সভ্যতার বর্হিবিচ্ছুরণ পর্ব যা হেলেনিস্টিক পর্ব নামে কথিত হয় তার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল মিশরে স্থাপিত আলেকজান্দ্রিয়া নগরী। আলেকজান্ডারের আলেকজান্দ্রিয়া নগরী স্থাপনকাল (খ্রি.পু. ৩৩১) থেকে একটিয়াম যুদ্ধ যাকে বলা হয়েছে ‘final war of Roman Republic’ (খ্রি.পূ. ৩১) এই সময়পর্বে গ্রিক জ্ঞান গরিমার সংরক্ষণ ও কর্ষণ সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা লাভ করেছিল যে গ্রন্থাগারকে আশ্রয় করে তার নাম আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি। এক গবেষকের ভাষায়, ‘Alexandria was the intellectual capital of the

world and famous for its extensive library, which in the 3rd century

BC was said to contain 5,00,000 volumes.’ পরিকল্পনা করা হয়েছিল পৃথিবীর সব বই এক কপি করে এখানে থাকবে, ‘The Library

had a mission to collect a copy of every single book ever written’ । কিনে আনা হত ও নকল করানো হত বিভিন্ন স্থান ও ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া বই। এখানে আসতেন, থাকতেন, গবেষণা করতেন, বিনিময় করতেন অঙ্কবিদ, বিজ্ঞানী, কবি, দার্শনিক ও নানা বিষয়ের ভাবুক ও চিন্তাবিদরা।

৩০০ বছর ধরে গড়ে ওঠা এই মহৎ গ্রন্থাগারের কোনো অস্তিত্ব আর নেই। লিখন নির্ভর জ্ঞানাগারের সৃষ্টিও মানুষের হাতে, তার বিলয়ও মানুষের হাতে। শতশত বছর ধরে যা লেখা হয়েছিল তাকে রক্ষা করার জন্য গড়ে ওঠে গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারই যদি না থাকে তবে লেখা থাকবে কী করে? দু’একটা উদাহরণ দিই। বিখ্যাত গ্রিক নাট্যকার সোফোক্লিসের লেখা নাটকের সংখ্যা ১২০-র উপর। আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে মাত্র ৭টি। কে বলতে পারে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি বেঁচে থাকলে তার অন্য নাটকগুলি পেতাম কিনা?

|

| দার্শনিক ক্রিসিপাস ।। ছবি - আন্তর্জাল |

|

| হারকিউলেনিয়াম নগরী যা ভিসুভিয়াস অগ্ন্যুৎপাতে চাপা পড়ে গিয়েছিল। |

এবার ধারণা করা যাক আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির ৫ লক্ষ প্যাপিরি স্ক্রল পাওয়া গেলে তার মধ্যে প্রাচীন জ্ঞানের কী অমূল্য সব সম্পদের দেখা মিলত। নিয়তির পরিহাস হচ্ছে আগ্নেয়গিরি ছাই চাপা দিয়ে বিস্মৃতি ও বিনাশপরায়ণ মানুষের হাত থেকে রক্ষা করল একটি লাইব্রেরি কিন্তু মানুষ আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিকে রক্ষা করতে পারল না। যদি পারত আমরা হয়ত জ্ঞানচর্চার মানদণ্ডে এভারেস্টের থেকে আরও কয়েক ফুট উঁচুতে থাকতে পারতাম।🚫

অধ্যাপনা — বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জঙ্গীপুর কলেজ ও খিদিরপুর

কলেজ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক (২০১৩-২০১৬)।

গবেষণার বিষয় — রেনেসাঁস ও হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।

স্মারক বক্তৃতা — উইলিয়াম কেরী স্মারক বক্তৃতা (২০০০), সুশোভনচন্দ্র

স্মারক বক্তৃতা (২০১৭)

গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা — ২৫টির বেশি গ্রন্থ

ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস (২০০০)

ডিরোজিও রুটিন ভাঙা এক মাস্টার (২০০৯)

কলকাতার আদি আচার্য ডেভিড ড্রামন্ড (২০০৪)

Song of the Stormy Petrel (ed.) (২০০১)

Derozio Remembered (ed.) (২০০৮)

শতফুলের কবি রবীন্দ্রনাথ (২০১১)

স্কুল অফ এথেন্স (২০২১)

বিদ্যাসাগরের ঠাকুমা (২০২১)

বিদ্যাসাগর নতুন করে জানা অন্যভাবে চেনা (২০২১)

আয়সাগর ব্যয়সাগর বিদ্যাসাগর (২০২১)

ইত্যাদি

প্রবন্ধ — দ্বিশতাধিক প্রবন্ধের লেখক।

সম্মাননা

সমরেন রায় পুরস্কার

ভবানী মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সম্মান

ডিরোজিও বাংলার গৌরব ২০২০ সম্মান

নিচের তালিকার নির্দিষ্ট লেখায় (উৎসব সংখ্যার)

.png)

2 মন্তব্যসমূহ

খুব প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা। ভালো লাগলো। জানলাম ও অনেক কিছু।

উত্তরমুছুনঅনবদ্য একটি রচনা। লেখাটির পেছনে রয়েছে লেখকের প্রজ্ঞা, কঠোর পরিশ্রম এবং ইতিহাস সচতনতা। দারুণ ভালো একটি লেখা। শিক্ষনীয় , ধর্মান্ধতা মানবতাকে ধ্বংস করে। মানবতাহীন মানুষ ধ্বংস করে মনব সভ্যতার প্রাজ্ঞ ইতিহাস।

উত্তরমুছুন----তারাপ্রসাদ সাঁতরা